仲上健一(立命館大学名誉教授)

はじめに

水資源・環境研究を志した大学院生の頃、古本屋に行けば必ず戦前の水に関する本を求めていた。最先端の土木工学分野の水研究を目指す研究者が、何故か古き名著に惹かれていた。喜寿を過ぎれば落ち着いて読もうと密かに思っていたが、その年が来てしまった。

本シリーズでは、戦前水著作シリーズとして、手元にある本を紹介し、若き水資源・環境学会の会員諸氏に昔に興味を持って頂きたいと思う次第である。なお、執筆にあたって、論評というより、記載内容の紹介を目的として要約とした。さらに、字体はできるだけ旧字体とした。

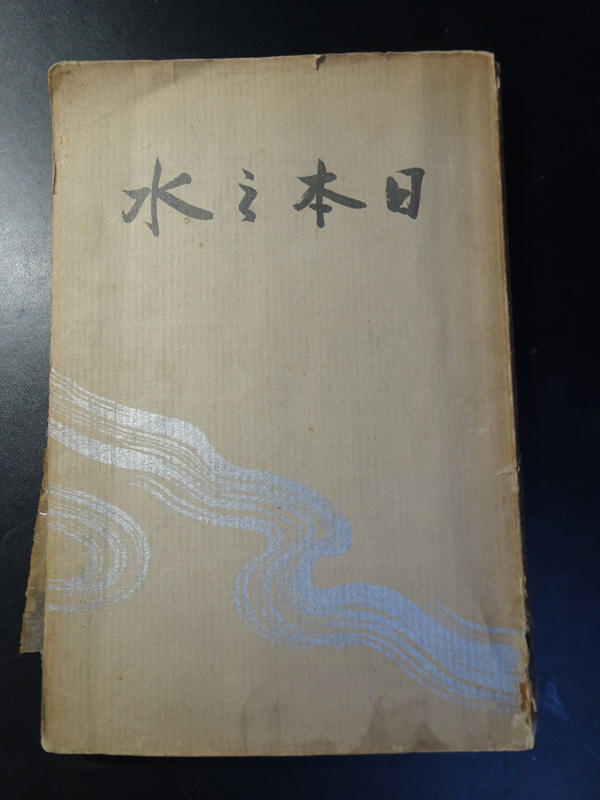

第1回目は、三島海雲の『日本の水』(誠文堂 、1934年(昭和9年)出版)を紹介する。

著者三島海雲は、1878年(明治11年)7月2日に大阪府豊島郡下萱野村(現・箕面市)に生まれた。誕生日が私と1日違い、育ったところも箕面ということで親しみを感じた。明治・大正・昭和時代の日本の実業家として、96歳まで活躍し 1974年(昭和49年)12月28日)に没した。詳細は、公益財団法人三島海雲記念財団のホームページを参照してください。

三島海雲といえば「カルピス」生みの親、カルピス株式会社の創業者として著名である。ちなみに、カルピスとは、「カルシウム」とサンスクリットの「サルピス」(सर्पिस्, sarpis, 漢訳:熟酥=じゅくそ)を合わせたものである。

『日本の水』のはしがきには、「日本の山々には、多くの、美しい樹木が繁茂してゐる。その木下闇には、清冽氷の如き、岩清水が流れて居る。その間に叢生する、美味しい菌類、香り高い食草など、さういうものにまで眼を注いで、「アァ、これあるかな。」と嘆賞したといふもの。予の寡聞なる、未だこれありしを知らないのである。殊に、日本の水、山に湧くもの、谷に流るゝもの、野に溢るゝもの、その質、最も良く、その味、最も美なりといふが如きに至つては、諸外國人のこれを知らざるは、尚恕すべしとするも、日本人自ら、これを知らざるもの、滔々として、然らざるなきが如きは、誠に、遺憾千萬と言はなければならない。予は、過去十數年間、特にこの點に留意し、調査し研究して、遂に、日本の水が、その優秀なること、世界第一を以て、許すべきものであるといふ、信念を確立するの、歡喜を得るに至つたのである。」と本書執筆の動機が語られている。

本書は、三島海雲56歳の時の著作である。三島海雲は、関東大震災の折、渇水した地区に「カルピス」をトラックで無料配布して、その名を全國に馳せ、カルピス製造株式会社も順風満帆の時期である。浄土真宗本願寺派水稲山教学寺の住職の子息として生まれ、13歳で得度した、三島海雲は、「私が今日あるのは先達、友人、知己、国民大衆の方々のカルピスに対する惜しみない声援によるものである。したがって得られた財物は一人三島海雲のものではない。あげて社会にお返しすべきだ。」という信念の持ち主である。まさに、南方熊楠の水曼荼羅の世界を本書で描こうとしたのであろう。

前書には、「日本の自然美、凡てこれ水に負はざるはない」と記したのは、20代後半、日本軍部から軍馬調達の指名を受け、内蒙古(現内モンゴル自治区)に入り、現地で体調を崩し、瀕死の状態にあった経験によるものであろう。

『日本の水』は、次のように構成されている。

・何故日本には水量が豊富でその種類が多く、水質が優秀であるか

(一) 雨量と水量

世界列国および本邦各地の気温・降水量を各月別に表している。三島海雲の世界的視野の広さとともに、当時の日本の状況がわかる貴重なデータである。

(二) 火山と水

火山国日本と水との関係に着目し、「日本が世界一の火山國なるが故に、日本の水は世界一であるとも言ひ得るのである。」と喝破している。その例として、富士山の裾野の噴泉、1,795個を紹介している。さらに、日本の火山の特徴及びその例を紹介するとともに、火山の地学的特質について言及している。

(三) 温泉の國日本

「我が日本は世界第一の温泉國である。」

興味深いのは、哲學者デカルトが、地下に於ける水の創造を説き、ジュースの科學的考案を紹介するなど、三島海雲の視野の広さが伺える。

「地下に於ておいて新しく創造せらるゝ處の靈水があること、この靈水が温泉としての微妙なる治療作用に重大なる關係を有してゐること等を知ることが出來るのである。」

まとめとして、「かく觀じ來れば、温泉は我が日本の國寶の一つであると云はねばならない。」

(四) 湖水と水

本書では、火山湖の特性を述べ、田澤湖が透明度世界一であることを称賛している。また、琵琶湖については「湖沼として古來最も漁業の發達したのは、近江の琵琶湖である。此の湖の水産物としては、水藻類だけでも二十八種に達してゐる。これ等は多く農村で肥料に用ゐられてゐる。さらにその魚類に至つては五十八種を數へて、本邦淡水湖中では第一位を占めてゐる。」としている。

(五) 常水の判定

ここでは、内務省令第三十五號『常水判定標準』を示している。「水による傳染病流行によつては、毎年相當の犠牲者を出してゐるのであるから、この點は上水道經営者及び家庭に於てなほ一層の注意を拂はなければならぬ事であると思ふ。」

(六) 鑛泉の醫療的効能

鑛泉の特徴、医学的効用、日本における温泉地名を整理している。その種類として、冷鑛泉、單純温泉、單炭酸泉、土類炭酸泉、アルカリ泉、食鹽泉、苦味泉、鐵鑛泉、硫黄泉、明礬泉の全国の著名な温泉地を紹介している。

・世界一の東京市水道

「東京市水道の水源は、天下のその清冽を誇る多摩川である。」に始まる本章では、東京市水道が世界一であるという矜持で満ち溢れている。「1950年代までは多摩川の水質は比較的良好で、水産資源として多くの魚類がとれたほか、川遊びや水浴場として利用された。しかし、1960年代の高度経済成長期になると汚水の流入が増加し、多摩川の水質は悪化した。東京都水道局の調布取水所(田園調布堰)は泡で覆いつくされるほどの状態となり、1970年9月には調布取水所での取水が停止された。」1という取水停止事件を三島海雲はいかばかりかと思うであろう。

(一) 濾過作用

東京市の浄水場の濾過に関する情報の整理とともに、昭和6年の淀橋浄水場の水質試験成績表は貴重な情報である。

東京市の水道が、如何なる理由を以て世界一であるかを次のように述べている。

「先ず其の規模を云へ ば、米國のロスアンゼルス市の水道が水源地より二百哩引水されてゐる。同じく紐育の水道が二百五十哩もへだつたキャッ・キル ・マウンテンからその原水を導いて來てゐる等の事實に比べて、大なりと云ふことは出來ない。又其の歴史を云へば、ローマや巴里などの水道より古いとは云ひ得ないのである。然し水質の優良なる點に於ては、我等は斷然世界一を誇り得る、といつても決して過言ではないのである。」

(注:「紐育」とは、アメリカ・ニューヨークの。「巴里」とは、フランス・パリの当て字である)

(二) 東京水道の歴史

東京市の水道の歴史は、250年前であり、ローマや巴里に比較して新しいものであるが、その水質が優良美味であることを称賛している。本書では、東京市源水水質試験成績表が詳細に記載されており、現在と比較できる貴重なものである。

(三) 多摩川に就いての我等の提唱

東京市水道にとって最も重要な多摩川について、「多摩川を汚す勿れ」と提唱し、「(一)多摩川の水の重要性を教ふること、(二)沿岸の汚物不潔物の處分方法に就いて、或は同河川内にての洗濯、汚物の投入等に就いて、特別の取締と監督とを勵行すること。」と述べている。

・味覺と水

(一) 人生と水

常陸風土記(721年(養老5年))に記載されている水を紹介し、日本全土にわたっての名水の伝説の蒐集の期待を述べている。

(二) 美味い水

「飲んで本當に美味い水は、生の水、炭酸瓦斯、重炭酸カルシウム、重炭酸マグネシウムなどを幾分含んだ水である。」

(三) 水の味の鑑別

風流人が茶会で水の出所を、「言ひ當てることも當代の風流人の誇りの一つであたと云ふ。」

(四) 斷食と水

「斷食中水は要求するだけ飲むべし。」

(五) 料理と水

「水は味の源であると同時に、又食物調理の素である。」

(六)茶道と水

「古来我が國に於いては、飮水には肥前温泉嶽温泉寺の水、甲州笹子峠頂上の岩淸水を第一とし、茶には西京堀川の水、紫野大徳寺の水、酒には攝州西の宮の宮の井水を以て名水とし、本朝食鑑には、東北の水は性重く気剛、西南の水は性氣俱に剛ならず、重からず、輕からず、色は淸く、味美なり。」

(七)酒と水

「灘生一本が優れてゐる理由として、第一に西宮の水、第二に攝播の米、第三に吉野杉の香、第四に丹波杜氏の技倆、第五に六甲の寒氣、第六に攝海の溫氣、とこの六つの條件が揃つて一種獨得の芳純な味を作るのだといふ。

「宮水」の特徴は、石灰、苦土、鹽類の含量が多くて、水素イオン濃度の高い所謂硬水である。」

(注:「攝播」とは、摂津と播磨を合わせたもの。「攝海」は現在の大阪湾のこと)

(八)洋酒と水

「英国の銘醸地スコツトランドでは、ハイランド特有のヒースの葉から滴り落ちて其の根を流れる水で醸造したものでなければ、眞のウヰスキーの妙味は出ないといはれ、これ等ヒースの根を流れる水が集まつて成す湖水の湖畔に有名なウヰスキー工場が群集してゐるのである。」

(九)獨逸ビールと日本ビール

「獨逸のビールは美味いといふ評判である。日本人は獨逸のビールは何處のどんなビールでも美味いやうに思つて居る。これは、大間違ひ、認識不足である。・・日本のビールの味は米を原料に混用することによりて特種の味を出すのであるが、申すまでもなく日本の水が主要な要素であるのである。」

・水に關係のある日本特有の食料品

(一) 水菜類

蓮(はちす)、ジュンサイ、氷川のり、水前寺のりについての豊富な知識を披露している。

(二) 海水産魚類

鰒(ふぐ)、鰹、鱸(すずき)、鮭、マスノスケ、ベニザケ、ギンザケ、カラフトマス、マス、サケ、イワナについて批評している。

(三) 淡水産魚類

鯉、鮒、鮎、山女、イワナ、ゴリ、について批評している。

(四) 貝類

浅蜊、牡蠣、蜆(しじみ)について批評している。

(五) 海藻類

和布(わかめ)、もづく、昆布について批評している。

(六) 菌類

松茸、椎茸、ハツタケ、松露、きくらげ、シメヂについて批評している。

(七)菓子と水

金沢市の菓子店、長崎市のカステラ屋について紹介している。

(八)米の味と水

「一つの川筋に出來た米の味を檢するのに、地味の肥えた下流平野では其の収穫は多いが、其の味は、比較的淸冽な水を湛えた中流乃至上流の沿岸に出來た米の美味なるには及ばない。」

(九)醤油と水

「醤油は、水質の如何は最も重要な條件であつて、かくて水は我が國獨特の調味料-醤油の醸造に於ても重要な役割をなしてゐるのである。」

(十)日本の豆腐と水

「日本には花崗岩が多い故に、日本到る處美味い豆腐が得られる。生豆腐、即ち「ヤツコ豆腐」の味の優劣が判別出來る丈の舌でなければ味を是非する資格はない。」

(十一)水と魚の味

「同種族の魚類でも、濁水に棲んでゐるものとの間には、その水の淸澄度に比例してその味に甲乙がある。」

(十二)温かい地下水の利用

「地下水の利用として、(一)苗代を育てる(二)花菖蒲の早育をする(三)蔬菜の促成栽培(四)水の温度で魚類を太らせる」

・外國の水と日本の水

(一) 支那の水と日本の水

「支那國民は黄土の天惠を受けて何等肥料を施す榮力も經費も用ひないで一切の穀物其他の作物を作る事が出來るが、水は濁水を飲まねばならない。我々日本人は肥料を施こさずして収穫の出來得る様な土地は惠まれてないが、その代り豊富な水を惠まれてゐる。」

(二) 水に對する日本人の信念

「日本人は殆んど全部が水に対して一種の信念を持つてゐる。それは、水は神聖なものであると云ふ先天的の考へである。」

(三) 巴里の水道水と東京の水道水

「巴里には上、中、下三種の水道がある。上水は御勝手元用、中水は洗濯用、下等水は路面洗條用である。しかも巴里人はその上等水でさえまゝで飲むことをしない。」

(四)水を御持参の公使

「ロスアンゼルスの觀光團が日本に來るに就いて、我が在外領事館へ問ひ合はせがあつた。「日本へ行くのに生水を持参する必要はないか。」と。これは彼らの日本に對する認識不足の結果であり、又我が國の宣傳のたりない爲でもあるが、一面むりもないことなのである。何故なら米國人は水に就いては苦勞して居る。」

(五)シヨウ翁と日本の炭酸水

「來朝した世界の諷刺王バーナード・ショウが奈良を訪れた時であつた。奈良ホテルに於ける食事の折に、翁は飮物には炭酸水を注文した。そして持つて來られた炭酸水を飮んだ翁は、これを激賞して、「世界中で日本のタンサン・スパークリングほど良い水は無い。」と、隣のテーブルにかけてゐた婦人たちにもしきりに勸めてゐたと云ふ。」

・水と近代工業

(一) 電氣と水

「高いところから飛沫をあげて落下する水の力によつて生ずるエネルギーが電氣となる故に、人々は石炭の黑きに比してこれを白炭と呼ぶのであらう。卽ち嚴密に云ふならば、電氣は水と山の共産物なのである。」

(二)人絹と日本の水

「斯の如く人絹が國際的な生産品として其の需要が全世界に亘つて居るにも拘わらず、歐米に於ける其の發展が割合に遅々としてゐるのに比して、我が國ばかりが注目に値する躍進を續け來つてゐる理由に就いては、次の諸點が挙げられる。一、原糸値段の廉なること。二、製織品の東洋市場の民度に適せること。三、製織加工費の簾なること。四、爲替の低落せること。然し私はこの外に、さらに重要なる一點を是非挙げねばならぬと思ふ。それは、即ち、日本が水質優秀、水量豊富なる水の國であるいふ一條件である。」

・水と日本人の國民性

「日本は水の豐かな國である。それ故日本人程古来入浴を好み、淸淨を欲する國民はゐない。日本人は潔癖な國民である。」

(一)生水は日本人の重要な榮養素

「日本人が精神力と體力とに優秀である主要な要因に、日本人が生水を多く飮むといふことを云ひたい。日本國民は、これ等天惠の靈水を大いに飮んで更に一層強き國民にならねばならぬ。」

(二)水と都

「日本の歴史を見ると、神武天皇以來明治大帝に至るまでその帝都は淀川の流域から外へ出たことがない。封建時代に於ても、一國の都である城は、必ず水の供給のよい所に築かれた。」

(三) 天主閣と水

「戰國時代にあつて、天主閣は最後の籠城場所である。そこに水のあるのは當然である。古來築城するに當つては、先ずその水の有無、良否を十分に研究した後、そこに築城を決定したものである。」

(四)日本の水と女性

「日本の水は、日本の婦人に興へられた大いなる天惠である。」

(五)観光客の爲に

「眞の日本の姿を見、眞の日本の持つ美を楽しむ爲には、日本の水を飮むべし、研究すべし。日本の水と其の影響する處を知悉したる時初めて眞の日本を知り得たと言ふ事が出來るのであると、私は斷言する。」

(六)政治家と水

「日本の水の問題でも、單に日本の國内に於て日本の水を愛用するといふばかりではなく、この水を最大限度に利用して日本國強化の爲に貢獻させるといふ一つの信念の下に日本全體を動かして行くといふのが、政治家の義務であらうと考えるのである。」

おわりに:『日本の水』の今日的意義

明治の人は偉かったというのが本書を読んだ感想である。三島海雲は仏教徒であり、教師であり、かつ実業家である。水に対する知識とともに、水に対する愛情、日本に対する思いは凄まじいものがある。

三島海雲は南方熊楠と同時代の人であるが、この知的エネルギーが近代社会を作り上げたかと思うと、後世の水研究者として、その成すべきことに忸怩たる思いがある。

今から約90年前に出版された本書を数度読むにつれ、水に対するそして日本に対する三島海雲の思いを知ることができたのは幸せの境地である。

水資源・環境学会初期のころの懇親会の後、板橋郁夫初代会長を囲み朝5時頃まで、水研究のあり方について気炎をあげていたのを懐かしく思い出した。

三島海雲が亡くなられた歳まで私も後20年、このような本を書きたいものだが、ダメな場合は、せめてこのような本を読みたいものだ。

- 和波 一夫、「多摩川の水質改善」、東京都環境科学研究所平成22年度公開研究発表会 要旨集、2010年1月

https://www.tokyokankyo.jp/kankyoken_contents/research-meeting/h22-01/2204-tama_river.pdf ↩︎