若井 郁次郎(モスクワ州国立大学 講師)

日本一の琵琶湖を車窓から楽しむ

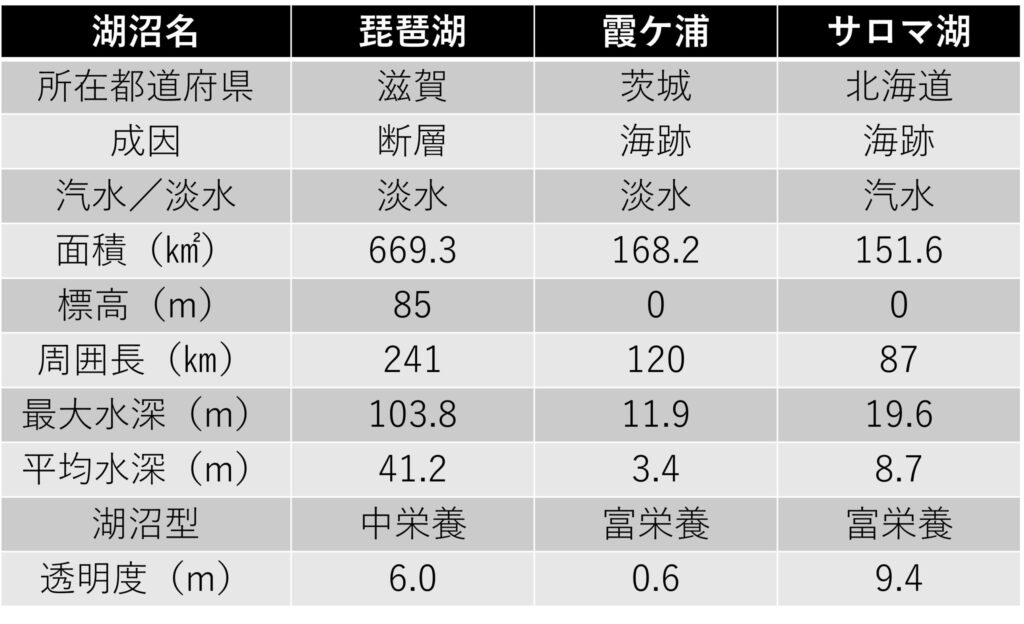

日本列島の地図を広げると、本州の中央部は、逆L字形に折れ曲がっています。この屈曲点に琵琶湖があります。琵琶湖の大きさを理科年表で見ると、面積は669.3㎢、周囲長は241㎞です。2番目の霞ヶ浦は、面積が168.2㎢、周囲長が120㎞です(表1)。琵琶湖は、霞ケ浦の面積の約4倍広く、周囲長が約2倍長い、日本一の湖とわかります。

表1:日本の上位3位の湖沼の概要

巨大な琵琶湖ですが、小旅行で楽しく見られ、堪能できます。それには、湖西を走る、西日本旅客鉄道㈱の湖西線(以下、JR湖西線)を利用することです。JR湖西線は、山科駅(京都市山科区)と近江塩津駅(滋賀県長浜市)とを結ぶ、営業距離74.1㎞の鉄道路線ですが、東海道新幹線と同じ、全線にわたり踏切のない高架構造です。高架を走るJR湖西線の列車に乗ると、視点が一段と高くなり、琵琶湖の眺めが良くなります。車窓からは、琵琶湖の流れる景色が一望できます。この醍醐味を実体験するには、近江塩津(敦賀方面)方面へ走る下り列車に乗り、進行方向の右列窓側席に座るとよいでしょう。途中、一部の区間でトンネルやマンションなどで視界が断たれますが、近景、中景、遠景の琵琶湖や、湖面の表情の移ろいを満喫できます。反対側の比良山系に目を転じると、山腹が迫りきて、衝突するかと思った瞬間、列車はトンネルに吸い込まれていきます。

筆者は、敦賀行きの特急「サンダーバード」に乗車し、大津京駅あたりから永原駅あたり(大津京と永原間の営業距離は62.9㎞)までの走行時間を実測したところ、30分ほどでした。ゆっくりと琵琶湖を見続け、旅情を味わいたい人は、新快速や普通列車を利用すれば、鉄道旅を味わえます。気ままに楽しみたい方は、列車からいったん降り、駅ホームより琵琶湖を存分に眺めるのもよいでしょう(写真1参照)。

琵琶湖の水辺に迫る

JR湖西線の沿線をじっくり見聞するには、途中下車という手もあります。例えば、比良山系が迫り、琵琶湖岸に近い、湖西線の近江高島駅や近江舞子駅で降りると、萩の浜(1996年、日本の渚百選中央委員会『日本の渚百選』選定)や近江舞子の水泳場へ容易にアクセスできます。これらの浜は、真砂土(風化花崗岩)の白砂と松並木が弓状に連なる、白砂青松の美しい湖岸と、澄み切った湖水を眺められます(写真2参照)。浜の背後の急峻な山から流れ出る清水や、豊かな地下水の湧水に恵まれた湖岸は、透明度が高いことから、夏には、水泳やキャンプなどの場となり、京阪神方面から涼を求めて多くのひとびとが訪れます(写真3参照)。

サイクリングという手もあります。筆者は、レンタサイクルで高島市にある白髭神社に行き、湖中に立つ大鳥居を見てきました(写真4参照)。この大鳥居は、社誌の伝承にもとづき、1937年(昭和12年)、小西久兵衛(大阪の薬問屋)の寄進で建てられました。しかし、1972年(昭和47年)から始まった琵琶湖総合開発事業の影響を受け、大鳥居は、1981年(昭和56年)3月、15m沖合に移設・竣工しました。高さ12mの鉄筋コンクリート製の大鳥居は、長さ10mのPC杭(プレキャストコンクリート杭。高強度鋼材を使用したコンクリート杭)16本の基礎で堅固に支えられています。

水中に立つ大鳥居として、平清盛が安芸(広島県)の厳島神社の海中に建てた大鳥居(国重要文化財)が有名です。ここの大鳥居は、高さが16.6m、総重量が60トンと非常に重いものです。

こうした水中に立つ大鳥居は、大小の波力、強弱のある風力、急変する気圧など海象や気象の変化や変動を絶えず受けています。複雑で想定外の自然力は、鳥居の転倒や浮き上がりなどの潜在リスクになります。また、木材の柱は、水に住む虫などで経年腐食します。これら自然から受ける被害リスクに対抗する工夫が考案され、施工されています。

いくつか例示します。まず基礎です。コンクリート施工以前には、耐久性のあるマツ(松)が基礎に、水と接する柱には、腐食防止や防虫に効果があるクスノキ(楠)やスギ(杉)などが柱に使われています。次に、鳥居は、波、風、気圧などの自然の力に十分に抵抗できる重さが必要です。厳島神社の大鳥居では、鳥居上部の笠木と島木と呼ばれる部分に石4トンを詰め、大鳥居を上から押さえ、安定させています。

白髭神社や厳島神社の大鳥居に向きあえば、古代の水中土木工事の大変さを肌で感じられます。

変わる琵琶湖の形と位置

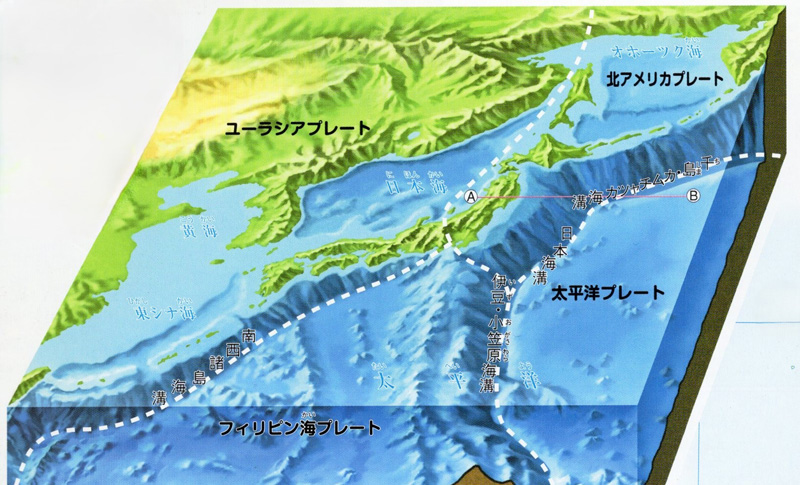

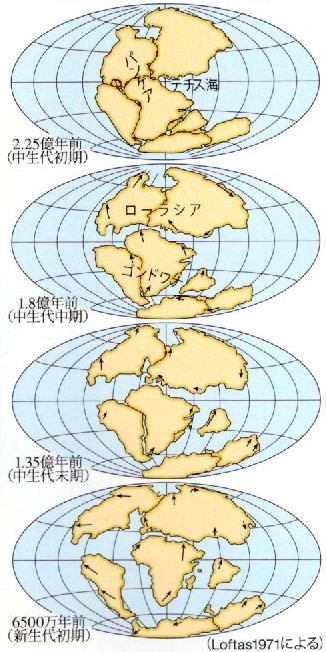

日本列島には、大きな4つのプレートが集中し、ひしめいています。それらは、北から反時計回りに、北アメリカプレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレート、太平洋プレートです(図1参照)。日本は、地球上で特別な位置にはありません。アルフレッド・ヴェーゲナー(ドイツの気象学者。1880-1930)の大陸移動説(図2参照)が教えるように、今も地球の陸地は流動しています。とはいえ、億年や万年の時間単位での大陸の流動ですから、眼には見えません。

出典:帝国書院編集部編『新編 中学校社会科地図―初訂版』(帝国書店、2005年3月)より部分引用。

出典:二宮書店編集部『高等地図 改訂版』(二宮書店、2018年1月)より引用。

琵琶湖も、プレートの影響を受けながら現在の位置と形とに至っています。琵琶湖の位置と形の推移を地質学の調査・研究の成果より概観すると、次のようです。現在の行政区分をベースとして琵琶湖の位置を重ねますと、400年前、三重県北部から伊勢湾を横断し愛知県東部にかけて大きく広がっていた東海湖は、300年前になると、フィリピン海プレートの動きや、造山運動の影響を受け、東の大きな湖と、西の小さな湖に分かれます。西の小さい湖は古琵琶湖と呼ばれています。100年前には、古琵琶湖は、現在の琵琶湖の南近くに寄ってきます。約30万年前から40万年になると、今の琵琶湖に近い形になります。ここでの琵琶湖の動きは、「美食地質学」(毎日新聞2024年9月3日夕刊3面)掲載の図解が参考になります。

琵琶湖の別の呼び方もあります。ひとつは、100万年以上の湖は、古代湖と呼ばれ、400万年前の始原をもつ琵琶湖は、日本で唯一の古代湖です。もうひとつは、湖西の比良山地と、湖東の伊吹山地との2つの断層帯のくぼみにある琵琶湖は、断層湖とも呼ばれています。

湖沼は、河川からの土砂などが流れ込み、積もり積もって、消滅するという遷移説に反して、琵琶湖は、地殻変動により広がりつつあるそうです。これからも動き続ける琵琶湖は、どのような形になり、どの方向へ進むか、予測や予想ができませんが、万年単位で姿と場所を変えていくことでしょう。

弦楽器・琵琶から琵琶湖の名の誕生

日本最大の淡水湖の琵琶湖は、古来、「おうみ」と呼ばれていました。『古事記』(712年)や『日本書紀』(720年)に淡海や近江と記されています。ほぼ同時期に編まれた万葉集にある、柿本人麻呂の和歌「近江の海 夕波千鳥 汝が鳴けば 心もしのに 古思ほゆ」(巻3―266)にも近江の2文字が使われています。ほかにも、淡海の特色を表す、細波(さざなみ)、鳰(にお)の海など実に多くの異称があります。

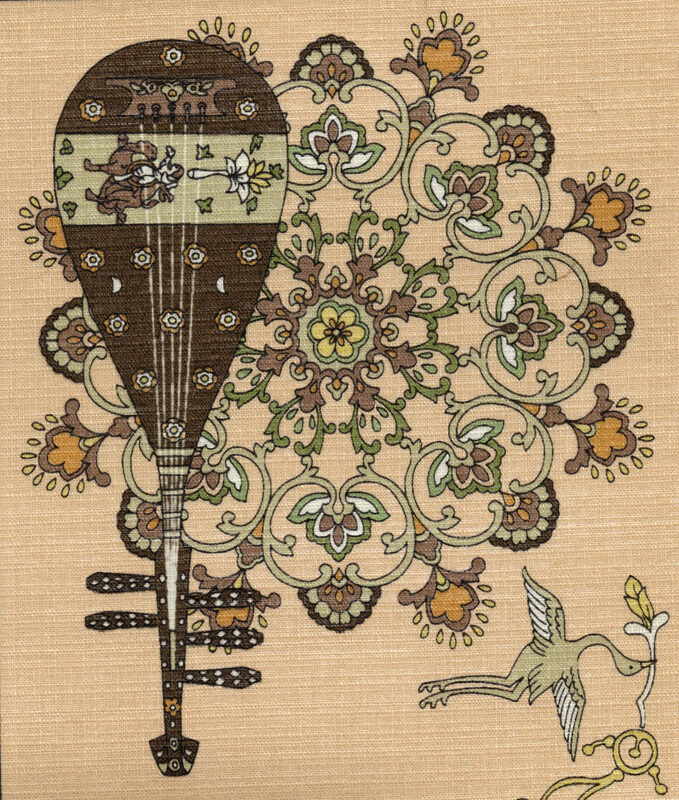

それでは、いつからから琵琶湖の名が使われるようになったか、との疑問が出ます。一説では、14世紀初期、比叡山延暦寺の学僧・光宗が、琵琶湖に浮かぶ竹生島(ちくぶしま)の宝厳寺(西国札所第三十番)所蔵の絵図「絹本著色弁才天像」(辨財天、弁財天の表記あり。)で弁才天が抱えている楽器の琵琶(図3、図4参照)を想起し、編述書『渓嵐拾葉集(けいらんしゅうようしゅう)』で「琵琶の形に似ている湖」と表現したそうです。この連想は、光宗が修行していた、比叡山(標高848.3メートル)の延暦寺周辺で見る湖の遠景や、地元漁民などとの会話などを通じて得た淡海の形状情報にあったと思われます。

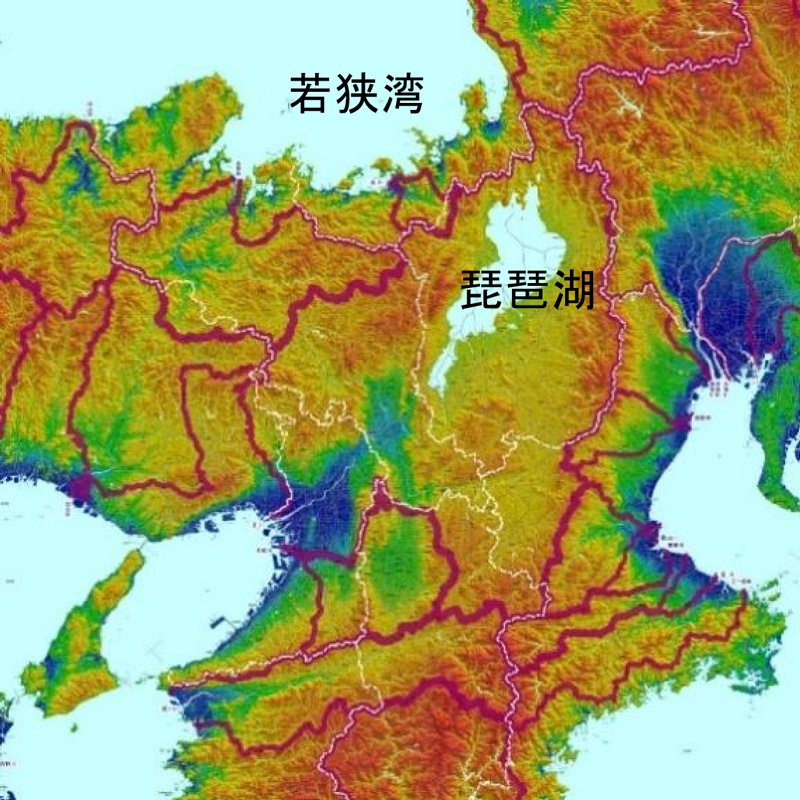

出典:「デジタル高地形図 近畿地方」(国土地理院)の部分(筆者加工・加筆)。

出典:正倉院展で限定販売されたハンカチーフの図柄部分。

弁財天のルーツは川の神

「弁天さん」の愛称で呼ばれている、七福神のひとりで女神の弁才天(弁財天、辨財天)は、弦楽器・琵琶を抱えています。これは、弁才天が音楽、芸術、財宝の神であることを象徴しています。このため、多くの老若男女は、弁才天の財運や知恵を授かり、また楽器演奏の上達にあやかりたい、と祈願に訪れます。例えば「妙音辨財天神社」は、筆者が住む賀茂川近くにあります(写真5参照)。ここの神社名より、弁才天は、まさに琵琶弾きの名手であることを物語り、弦楽器弾きの上達を願う人たちの神様として崇められています。

なぜ、弁才天を祀る神社は、川、湖や池など水に近い場所に建てられているのでしょうか。それは、弁才天の淵源が、インドの神聖な川・サラスヴァティにあります。ヒンズー教の女神は、仏教では、弁才天と呼ばれます。まさに弁才天は川や水の神です。この由来を知れば、水の神の弁才天が、琵琶湖の竹生島に祀られているのは、不思議でもなんでもありません。

弦楽器・琵琶からの連想で生まれた琵琶湖の命名は、意外にも新しいようです。古来の淡海や近江など呼び名は、小説や詩歌などの文学、近江八幡市や東近江市などの都市名、近江今津駅、近江塩津駅、近江八幡駅といった駅名になど、湖国との結びつきのアイデンティティとして使われているようです。日常において便利で使いやすい言葉が広まる好例といえます。

比叡山から琵琶湖を望見

やはり琵琶湖の形を高い場所から眼で確かめたくなります。そこで筆者は、京都市北東部と大津市西部にまたがる、標高841.1mの比叡山から琵琶湖を見ることを思いつき、琵琶湖を眼下に見渡すことができる、大津市側にある坂本ケーブルカーに乗車するプランを立てました。坂本ケーブルへは、京阪電車・石山坂本線の坂本比叡山口駅あるいはJR湖西線の比叡山坂本駅まで乗車し、鉄道駅からケーブル坂本駅(標高170m)行の連絡バスを利用すればよいでしょう。徒歩であれば、やや急な坂道を登り、坂本比叡山口駅から約15分、JR比叡山坂本駅から約25分の所要時間です。

坂本の日吉神社の参道沿いに歩くと、一見見過ごしてしまう、大小の自然石を巧みに積み上げた石垣を見ることができます。この石積みは、穴太衆積(あのうしゅうづみ)と呼ばれ、山門の土木営繕を担っていた穴太衆の石積技術です(写真6参照)。特徴は、すべて自然石(天然石)だけを使い、石と石との表面摩擦(抵抗)力や、石の凹凸のかみ合わせを巧妙に組み合わせ、美しく積み上げています。一見すると、誰でもできそうですが、石積みプロフェッショナル集団の穴太衆による秘伝の技術をまぢかに見られます。

巧みな石積みを見ながら進むと、ケーブル坂本駅にたどりつきます。ケーブル坂本駅(標高170m。国の登録有形文化財)からケーブルカーに乗り、急斜面をガタンゴトンのんびりと山上へ進みます。車窓を通して林間の涼しい風を受け、ときどき現れる琵琶湖を眺め楽しめます。途中のほうらい丘駅、もたて山駅の2駅を通り過ぎて、約11分で標高654mにあるケーブル延暦寺駅(標高654m。1925年(大正14年)建設。近畿の駅百選の駅)に着きます。一気に484m登山したことになります。このケーブル(鋼索)は、2025mの日本一の長さです。今年は2025年ですから覚えやすい数字です。

さて、山上のケーブル延暦寺駅舎の屋上に立てば、琵琶湖の雄大な景色が広がります。残念なのは、琵琶湖の北湖と南湖とが別々に見え、琵琶湖全体を一望できないことです(写真7と写真8参照)。

(2025年7月、筆者撮影)

(2025年7月、筆者撮影)

北湖と南湖に分けた琵琶湖大橋

琵琶湖がくびれ、対岸距離が最短の場所に琵琶湖大橋が架けられています(写真7)。ここを境に琵琶湖を2つに分け、北側を北湖、南側を南湖と呼ばれることがあります。それぞれの面積は、北湖が約614㎢、南湖が約56㎢であり、北湖は南湖の約11倍の広さです。

琵琶湖大橋の建設は、湖面を横断する架橋により、地元より水質、生態系、漁業などへの大きな影響が懸念されました。しかしながら、地理的にも、地形的にも琵琶湖の両岸を東西に最短で結ぶ建設コストが低く、経済波及効果が高い、との費用便益比(投資対効果)が大きいと期待され、琵琶湖大橋が建設されました。

西は大津市今堅田、東は守山市今浜町を結ぶ琵琶湖大橋は、1964年(昭和39年)9月の開通当初2車線でした。その後モータリゼーションが進み、琵琶湖の西側を南北に走る湖西道路(国道161号)、東側をほぼ南北に走る国道1号や国道8号、名神高速道路などの滋賀県内の広域根幹道路での交通量が急増し、琵琶湖大橋を横断利用する交通量が増え、渋滞が起こるようになりました。こうした事情があって、1994年(平成6年)7月に既設の2車線道路の北側に並行して2車線の道路橋が新設され、あわせて4車線の道路橋になりました。このとき、交通需要に追従して増設されたことから、琵琶湖を守山市から大津市への西方面に向かう上り車線(新設)は1,400m、逆の下り車線(既設)は1,350mです。無料で通行できる、橋上の歩道・自転車道で琵琶湖大橋を渡りながら、北湖や南湖を観察し、上下線で橋長が異なる道路橋として見ると、よいでしょう。

天智天皇が発案した漏刻の時報

水の社会公益の面で、近江大津宮での水利用が注目できます。それは、天智天皇(第38代天皇。中大兄皇子)が作らせた、漏刻(水時計)です。漏刻は、約3500年前よりエジプトやバビロニアで使われ、中国を経て、日本に伝わったようです。その社会的有用性を知った天智天皇は、漏刻で時刻を測り、鐘や鼓で時報を知らせました。その始まりは、671年(天智10年)4月25日、太陽暦では6月10日です。この日に因み1920年(大正9年)に「時の記念日」が制定されました。このような歴史的経緯もあって今日、近江神宮は、時計メーカーや関係者のメッカになっています。

古代の漏刻の仕組みの概略は、次のようです。漏刻は、高低差のある2つの水面を管でつなぎ、高い水面から低い水面へ水を流す、サイホンの原理の応用です。伝わる復元図では、階段状に4水槽あり、最下段の水槽に時の目印のある矢を浮かべ、矢が浮き上がった目印で経過時間を読み取る装置です。漏刻は、上の水槽から下の水槽へ一定量の水を安定して流し、上と下の両水槽の水位差を一定に維持する必要があるため、古代の漏刻の設置場所には、水位を見守る人がいました。しかし、近江神宮にある漏刻は、小型ポンプによる揚水式で古代の漏刻の仕掛けと異なります。しかし、百聞は一見に如かずのとおり、近江神宮に展示されている漏刻は、原理を学ぶうえで一見の価値があります(写真9参照)。

(2025年6月、筆者撮影)

琵琶湖畔の都づくりと展望

家族ごとの自給自足の暮らしを経て、多くの家族が一団となり、生活する社会の姿がつくられてくると、得意とする経験知や特技を生かす農業、漁業、林業、工業、商業、運送業などさまざまな職の分業化が起こります。同時に、集団社会での協調の周知・維持する統治者が現れ、その中心となる象徴が必要になります。それが、まさに都(以下、みやこと読む)づくりです。

雄大な構想・理念での都づくりには、豊富な労働力や、近くの山で伐採された木材、石場で切り出された石材、川で採取された砂・砂利などの天然資材が大量に必要です。これらの建設資材は、陸上や水上を経て、現場に運ばれます。同時に、都づくりにかかわる労働者や家族の主食の米、塩、魚肉、野菜などの食糧・食料が必要になります。大量の良質な水、燃料の薪炭を欠かすことができません。これらの生活関連物資は、都の完成後も必要です。そして、ここに、消費(需要)と生産(供給)とが一層明確になり、需要と供給の経済関係が浮上してきます。

琵琶湖畔での近江大津宮(667年遷都)の都づくりは、この始まりであった、と思われます。近江大津宮は、およそ5年間で廃都となり短命でしたが、なぜ漏刻を取り入れた開明的な天智天皇は、山で囲まれた閉鎖的な内地よりも、広々とした琵琶湖畔への遷都を選んだのか。一般的には、表流水(河川水や湧水)や地下水(深さ10m程度の浅井戸)が十分に得られ、排水が良好な土地が、都づくりの立地選定のおもな理由になります。しかし、天智天皇は、琵琶湖の広大な湖面を通じて、経済的な需給関係の延長上に広域交易・交流圏構想を見ていたのではないか、と筆者は推測しています。

琵琶湖の湖上物流のめばえ

今日の琵琶湖の面積で見ると、滋賀県の面積4,017㎢のうち、およそ669㎢、約17%(約6分の1)を占めています。湖国で暮らす人びとにとっては、生活用水、漁業や農業の利用だけでなく、かねてから広大な琵琶湖の社会経済的な利用を考えます。それが水運という湖上物流です。

近江大津宮の立地は、天智天皇に人口集積する大消費地と地方に散在する生産地とを太く結びつける湖上物流の有用性を覚醒させ、近在や遠方から運ばれる、米や塩などの物産の荷卸しに便利なターミナルとして位置づけさせたのではないか、と推測しています。

さて、当時、地方から都へのおもな輸送物資は、重量物の米と塩です。これらは強力(ごうりき)が運ぶにも大変な重さです。当時の陸送の主力は牛や馬ですが、牛や馬にとっては過積載ですから、まさに牛歩の進みです。大量の米や塩をもっと早く遠くまで運びたいとの願いは当然です。米や塩の荷受け人は、陸上を短く、湖上を長く、しかも最終消費地に近い場所まで届けたい、経路を取ります。ここに琵琶湖での湖上物流の気運が高まります。幸いにも、琵琶湖の北湖や、北の若狭湾の一帯の湾奥が深いことから、湖岸と海岸との間の地続きは短いです(図3参照)。この恵まれた自然地形が、琵琶湖と若狭湾を結び付ける湖上物流に有利になります。

近江大津宮以後、古代の畿内では、遷都が繰り返されます。主な遷都を挙げると、藤原京(694年遷都)平城京(710年遷都)、長岡京(784年遷都)、平安京(794年遷都)などがあり、いずれも条坊制で都市計画された都です。遷都の主要因は政争や風水にあるようです。基本となる立地要因は水ですが、琵琶湖の湖上物流も必要であったと思われます。この実情は、今日でも変わることがありません。

動き始めた琵琶湖の湖上物流の主要経路を文献や資料から概観すると、以下のように要約できます。琵琶湖を中心にして、北から東回りで小浜-今津ルート、敦賀-塩津(大浦。海津)ルート、長浜-大垣ルート、瀬田川-大坂ルートです。そして、近代では、大津-京都ルート(琵琶湖疏水)です。いずれも大津が湖上物流の拠点です。

これら琵琶湖や大津を経由する湖上物流の詳細については、「水と人と町の今昔(6)」で紹介する予定です。

寸 言

琵琶湖疏水計画を広域的視点より思案中のところ、「琵琶湖疏水の諸施設が国宝・重要文化財に指定」との朗報が飛び込んできました。2025年8月27日の官報で告示されたものであり、指定内容は、重要文化財指定は24カ所(うち、国宝指定が5カ所)とされています。ただ筆者は、今回指定された24カ所にとどまらず、琵琶湖疏水全体が保全・継承すべき近代土木構造物であると理解しています。

今回の国宝・重要文化財の指定より、学び直すべき教訓があります。それは、琵琶湖から京都へ貴重な水を送る、社会経済的・広域的使命を担った琵琶湖疏水の第1疏水が完成した1890年(明治23年)から135年の長い年月が過ぎても、琵琶湖疏水は、今も現役で利活用されています。当時のおもな土木資材・材料は、木、砂、石、レンガですが、1世紀以上の長寿命構築物です。今日の鉄やコンクリートからなる構築物の耐用年数が50年に比べると、2倍以上の長寿命です。ひとえに当時の正確な測量、緻密で丁寧な施工による土木構築物が、後世に継承し続けている賜物といえます。

ひとりの青年土木技術者・田邊朔郎(田辺、田邉の表記あり)による、この偉大な歴史的事績をふまえ、建設から維持管理へと移行しつつある時代、ITやAIを積極的に導入し、既設の土木構造物の長寿命化へ向けた保全・管理技術を思考・開発する、次世代の青年土木技術者にとって大きな励みになります。人材育成は、各種の集積された社会資本を有効利用し続けるに不可欠です。

山、河、海という自然に真正面に向きあい、自然と人との深い絆の学びや理解があってこそ、先端土木技術や土木保全技術が生かされ、強靭で美しい国土づくりができるのです。一言でいえば、築土構木。