山元 周吾(本学会会員/喜代七屋)

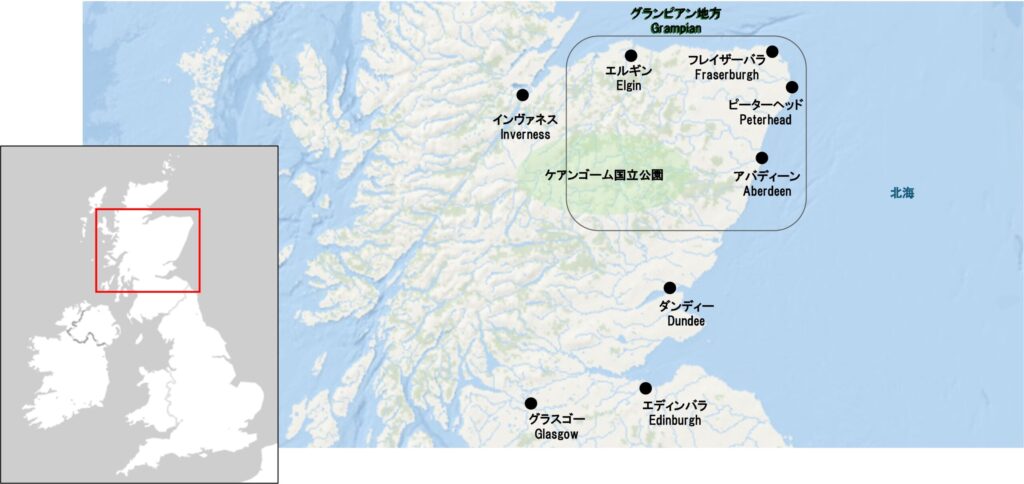

昨年に続き、今年もスコットランドを訪れる機会を得ました。前回の旅では、ロバート・オーウェンが理想社会の実験場を築いたニューラナークを中心に、クライド川流域の産業革命期の発展や社会思想の萌芽をたどりました。今年は視点を北東部に移し、グラナイトシティと呼ばれるアバディーンを拠点に、ディー川、ドン川、そしてさらに中東部のダンディーへと足を延ばし、産業発展と河川流域の関わりを考える旅を試みました。図1はスコットランド主要都市と今回旅したグランピアン地方の位置図です。中南部のクライド川流域と北東部の河川流域を比較することで、スコットランドという国土がいかに多様な形で近代化に向かって歩みを進めたかが浮かび上がってきます。

スコットランド北東部(グランピアン地方)の風土と河川

スコットランドで第3の都市に位置付づけられるアバディーンは、ディー川とドン川に挟まれ、北海に面した天然の良港を有し、古くから交易と漁業の拠点として発展してきました。街全体が灰色花崗岩で造られた建物が並び「グラナイトシティ」と呼ばれる独特の景観を持ちます(写真1、写真2)。昨年訪れたニューラナークが谷あいの閉じられた空間に工場と共同体を築いていたのに対し、アバディーンは開放的な港湾都市として国際交流の窓口となっていた点で対照的です。

ディー川はケアンゴーム山地を源流とし、王室の別荘バルモラル城のある高地を抜け、アバディーン湾に注ぎます。その清冽な水はサケやマスの漁場としても有名ですが、18〜19世紀には水力を利用した紡績・漂白工場が立ち並びました。隣のドン川も同様に、流域に紡績工場を抱え、地域の産業発展に寄与しました。さらに北に位置するスペイ川は、ウィスキー蒸留の中心地として知られます。いずれの川も、人々の生活と生業を支える資源であると同時に、近代産業を駆動するエネルギー源でした。

リネン産業の興隆と漂白緑地

スコットランド北東部を特徴づける産業は、漁業・捕鯨、農業・蒸留業、そして繊維産業で、特にリネン産業は17〜19世紀に大きく発展しました。冷涼で湿潤な気候は亜麻の栽培に適し、農村では冬の副業として糸紡ぎや織布が営まれていました。18世紀にはこの農村手工業を基盤に、都市アバディーンに漂白や仕上げの工場が集まり、輸出産業へと成長します。漂白工程に不可欠だったのが清浄な水と広い草地であり、市内には「漂白緑地(bleachfields)」と呼ばれる野外漂白場が点在していました。布は太陽光と流水にさらされ、次第に白さを増していきました。

今日、これらの漂白緑地そのものは都市化によって姿を消しましたが、ユニオン・テラス・ガーデンやアバディーン湖周辺にはその名残を感じさせる地名や記録が残ります。また、ウォーカー・ダムはかつてルビスロー漂白場へ水を供給していたインフラとして、現在もその痕跡を伝えています(写真3)。リネン産業はやがて綿工業やジュート工業に取って代わられましたが、北東部の経済と文化を支えた時代の痕跡は都市の記憶に刻まれています(写真4、写真5)。

クライド川との比較

ニューラナークが立地するクライド川流域では、輸入綿を原料とする紡績工業が爆発的に発展しました。クライド川の急流を利用した水車は、やがて蒸気機関に置き換えられ、下流域のグラスゴーは造船や重工業の中心地へと成長していきます。対して北東部のリネンは地元産の亜麻を基盤とした「内発型産業」であり、漂白や仕上げ工程においても川の水質と草地という自然条件が不可欠でした。つまり、同じ時代に同じスコットランドの中で、グラスゴーが位置するクライド川流域は「輸入原料と外向きの工業化」を、アバディーンが位置するディー川・ドン川流域は「地域資源に根差した伝統的発展」を体現していたのです。

さらに北のスペイ川は、蒸留所群を育み、今日のスコッチウィスキー産業の基盤となりました。ここでは川の水質、大麦、泥炭、木樽といった地域資源が重視され、リネン産業と同様に地場の自然条件がスコッチウィスキーそのものを創り上げました。こうした流域ごとの発展の違いを比較すると、スコットランドが単一の「産業革命地域」ではなく、複数の流域ごとに多様な発展の道筋をつけてきたことが理解できます。

中東部ダンディーや他地域での産業発展の展開

中南部と北東部以外でも、テイ川流域のダンディーはインドから輸入したジュートを原料に「ジュートポリス」と呼ばれる繊維都市となり、南部のツイード川流域では織物産業が発展しました(写真6、写真7、写真8)。西部やハイランド地方では蒸留とともに牧羊が進められ、やがて観光資源として風景が価値を持つようになります。産業革命期のスコットランドは、地域ごとに異なる河川資源を基盤に多様な発展を遂げ、そのモザイク状の姿が今日の産業地理や文化にまで影響を与えています。

ディー川・ドン川流域の今日的展開

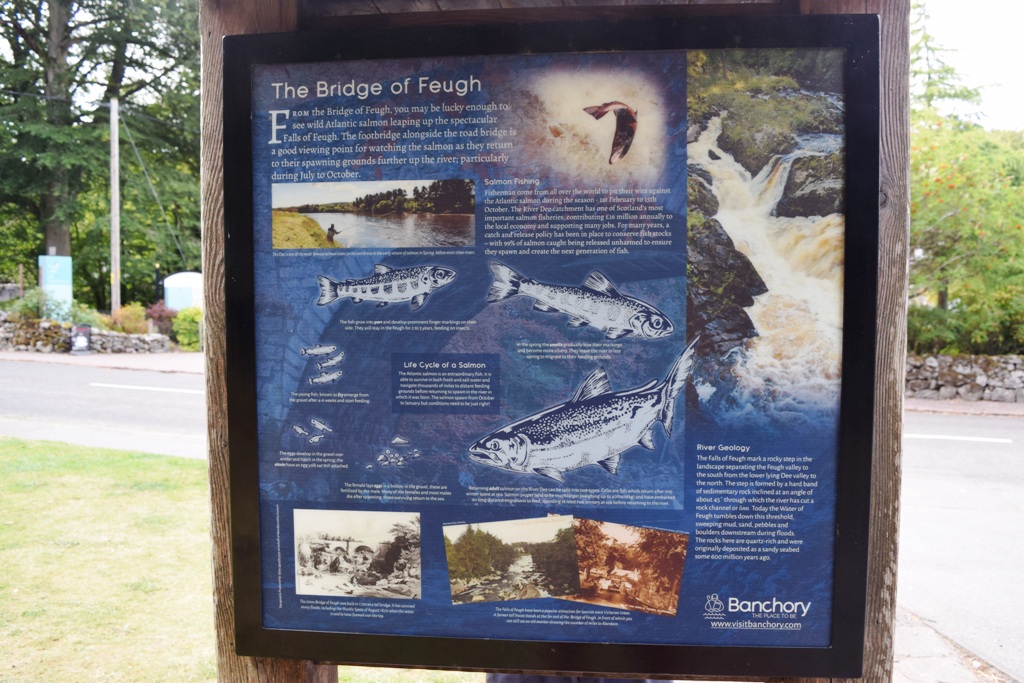

こうしたスコットランド全土の多様な産業発展を俯瞰した後、再び目をグランピアン地方のディー川・ドン川流域へ戻してみたいと思います。アバディーン周辺の河川は、かつてリネン産業の漂白や紡績に利用されただけでなく、サケやマスの漁場としても長い歴史を持ちます。特にディー川のサケは19世紀には年間数万尾が遡上し、ロンドン市場やヨーロッパ大陸にまで輸出されるなど、アバディーン経済を支える重要な輸出品でした。しかし20世紀後半、ダム建設や水質悪化、海洋環境の変化が重なり資源量は激減し、1980年代にはかつての水準から大きく落ち込む危機的状況にありました。

この資源の再生を担っているのが、ディー川トラスト(River Dee Trust)です。トラストは流域全体を単位とする科学的モニタリングに基づいた環境改善の取り組みを実施し、サケ資源の回復と持続的な利用を目指しています。例えば、2020年からの「River Dee Riparian Woodland Project」では、すでに40万本以上の木を河畔に植樹し、2045年までに300万本を植える長期目標を掲げています。植樹は水温上昇を防ぎ、土壌流出を抑え、昆虫や魚類の生息環境を改善する効果が期待されています。

漁業と観光の両立も重要な課題です(写真9)。かつての「ディー川のサケ釣り」は英国王室をはじめとする著名人を惹きつけ、現在も世界中からフライフィッシング愛好家が訪れます。最新の統計では、ディー川流域を訪れる釣り客は年間延べ2万人以上に達し、地域経済に年間1500万ポンド以上をもたらしていると推定されています。その一方で、トラストは保全と遊漁の両立を掲げ、漁獲制限やキャッチ・アンド・リリースの徹底を漁業者と協力して進めています。

教育普及活動も熱心に取り組まれています。トラストは毎年2000人以上の児童生徒を対象に、川辺での体験学習や学校での環境授業を実施しています。子どもたちは水中の無脊椎動物を採取して水質を評価したり、サケの稚魚を育てて川に放流する活動に参加したりと、自然と直接触れ合う機会を得ています。これらは単なる環境教育にとどまらず、将来の流域管理を担う人材育成という側面を持っています(写真10、写真11)。

ドン川でも同様に、流域団体がサケ資源回復や水質改善に取り組んでおり、アバディーン周辺の二つの大河は、かつての漂白緑地や紡績工場に象徴される「川と人との共生関係」を、21世紀にふさわしい形で再構築しているように見えます(写真12)。すなわち、歴史の中で産業の源泉であった水が、今日では地域の自然再生や雇用・観光・教育の統合的戦略の中心に置かれているのです。

現代へのつながり

アバディーンの街を歩いていると、かつての漂白緑地の後の都市公園に、市民が集い憩う姿が見られます。港には漁船とともに北海油田関連の巨大な設備が並び、産業構造の変遷を物語っています。しかし川沿いの道を歩けば、今も清冽な流れがおだやかに大きなうねりを描きながら流れ続けていて、往時の紡績工場や漂白緑地の営みを想像させます。昨年ニューラナークで感じたのは、オーウェンが水力を通じて産業と社会改革を結びつけた姿でした。今年アバディーンで思い至ったのは、同じ時代に別の流域で、人々が地場資源を活かしながら生業を築いていたという事実です。クライド川とディー川・ドン川、そしてテイ川、それぞれの川が異なる形で産業と人々の生活を支え、その違いがスコットランドの多様性を形作ってきました。

結びに

産業革命期のスコットランドを流域の視点から眺めると、一つの「産業国家」というよりも「多様な川の国」としての姿が浮かび上がります。谷間に理想郷を築いたオーウェンも、港湾都市でリネンを輸出した商人たちも、山間の蒸留所でウィスキーを熟成させた職人も、皆それぞれの川の流れと不可分の関係にありました。現代の私たちが河川流域管理や持続可能な地域づくりを考えるとき、この歴史的経験は多くの示唆を与えてくれます。川は単なる水資源ではなく、社会や文化を形づくる基盤であること、その認識を胸に、今年のスコットランドの旅を締めくくりたいと思います(写真13、写真14、写真15)。