山元 周吾(本学会会員/喜代七屋)

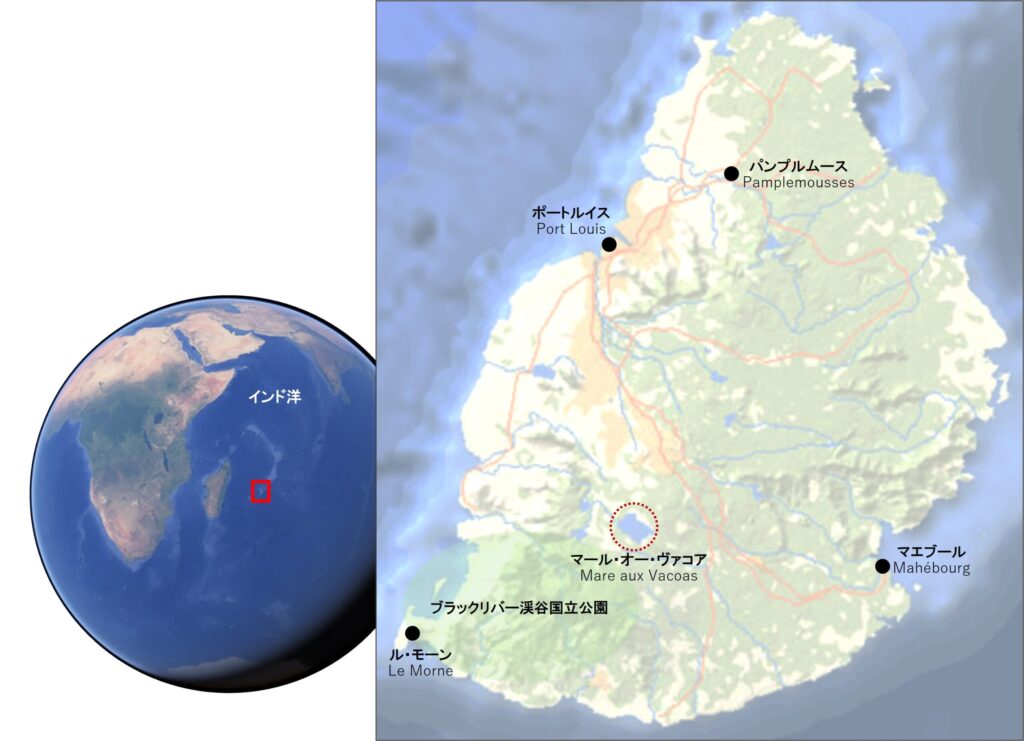

インド洋の中央に浮かぶ小さな島国、モーリシャス。アフリカ大陸の東およそ900km、マダガスカルのさらに東に位置し、面積は約1,865平方キロメートルと沖縄県とほぼ同じ大きさです。人口は約130万人で、これは沖縄県とほぼ同規模であり、人口密度も近い水準となっています。

16世紀に始まるオランダ、フランス、そしてイギリスによる植民地支配を経て、モーリシャスは1968年に独立国家として誕生しました。その後、1992年には共和制へと移行し、現在は議会制民主主義のもとで統治されています。政治的安定と経済成長を両立させており、今日ではアフリカ地域の中でも最も安定した民主国家の一つと評価されています。国土の多くは火山起源の山地と高原で構成され、中央高原部には年間4000mmを超える豊富な降雨があります。この地形と気候を活かし、植民地期以来のサトウキビ栽培が経済の中心を占めてきました。現在でも農地の約7割をサトウキビが占めていますが、近年は観光、金融サービス、IT産業などへの多角化が進んでいます。

特に、観光業は現在のモーリシャス経済を支える主要産業の一つです。火山地形が生み出す起伏に富んだ地形と、サンゴ礁に囲まれた美しいビーチ、熱帯林や滝、紅茶畑などが織りなす多様な景観は、世界的にも高く評価されています。島全体が海と山のコントラストを特徴とする自然景観の宝庫であり、ユネスコ世界遺産にも登録された「ル・モーン山(Le Morne Brabant)」や、かつての奴隷労働の記憶を伝える「アープラヴァシ・ガート(Aapravasi Ghat)」など、文化と自然の両面に魅力を備えています。

海と山が近接する地形が、豊かな降雨と水資源の循環を支えている。

(2025年10月筆者撮影。写真2以降も同じ)

年間の観光客数はおよそ120万人(2023年時点)にのぼり、人口とほぼ同規模の旅行者が毎年訪れています。その多くはフランス、イギリス、ドイツ、イタリアなどヨーロッパ諸国からの観光客であり、特に冬季の避寒地として人気を集めています。近年では、アジアからの訪問者も増加傾向にあり、インドや中国からの旅行者も徐々に増えつつあります。

宗教構成も多様で、ヒンドゥー教徒が約半数を占め、キリスト教(主にカトリック)が約3割、イスラム教や仏教も共存しています。公用語は英語ですが、日常会話ではフランス語系のモーリシャス・クレオール語が広く使われ、インド系、クレオール系、フランス系、華人系など、多様な文化が重なり合う多民族国家を形成しています。

一年を通じて温暖で、夏(11月〜4月)は30℃前後、冬(5月〜10月)は20℃前後と過ごしやすい気候です。海岸には白砂のビーチが広がり、内陸には熱帯林と火山由来の丘陵地帯、そして広大なサトウキビ畑が続きます。世界的には「インド洋の楽園」として知られていますが、その社会を支えてきたのは、豊富とはいえない水資源をいかに利用し、管理してきたかという「水の知恵」でした。

本稿では、モーリシャスの水利用と社会形成の歴史をたどり、最後にスコットランドとの比較的視点からその意義を考えてみたいと思います。

無人島から始まった開拓と水利用の歴史

モーリシャスは17世紀まで人類の定住がなかった、世界でも稀な島の一つです。アラブ商人やポルトガル人が航海の途中に立ち寄った記録は残っていますが、集落や灌漑の痕跡は見つかっていません。つまり、モーリシャスの水利用の歴史は、在来文化の延長ではなく、外部からの技術導入によって始まった開拓史なのです。

1598年、オランダ東インド会社の艦隊がこの島に上陸し、総督モーリッツにちなんで「モーリシャス」と名付けました。彼らはまず、当時ヨーロッパで高級家具材や楽器材として珍重されていた黒檀(エボニー)の伐採と輸出を進め、これが最初の貿易活動となりました。黒檀の積み出しには港や水補給施設の整備が必要であり、これが島で初めて人為的に「水を利用する」経済活動でもありました。

さらにオランダ人は、黒檀とともにサトウキビの試験的栽培を始めました。これは後に島の経済を決定づける作物となりますが、当時はまだ小規模で、降雨や地下水に頼った原始的な栽培にとどまっていました。やがて1715年にフランスが島を支配下に置くと、港町ポートルイス(現在の首都)が整備され、フランス東インド会社の管理のもとで本格的なプランテーション経営が始まります。

サトウキビの大規模栽培には灌漑用水が欠かせなかったため、水車や水路が導入されました。しかしその管理は共同体的なものではなく、大農園主(プランター)の利益を最優先する支配的な制度でした。水の分配と利用の仕組みが、そのまま植民地社会の階層構造を映し出していたといえます。

かつて乱伐された黒檀(エボニー)を再生する保全林。

外来種の除去と在来種の植栽が進められ、失われた原生林の復元を目指している。

ヨーロッパ市場での需要が、モーリシャス開発の最初の動機となった。

近代化されたスプリンクラー灌漑装置によって、限られた淡水を効率的に分配し、

干ばつ時にも安定した収穫を支える。

英国統治と近代的水管理の確立

1810年にイギリスが島を占領すると、産業革命期の技術が導入され、社会経済の構造が大きく変化しました。1825年にはモーリシャス産の砂糖がイギリス市場で関税優遇を受けるようになり、砂糖産業は急速に発展します。これに伴い、農業用水や都市用水を安定的に確保するための大規模な貯水池建設が進められました。

その象徴的な施設が、島の中央高原に位置するマール・オー・ヴァコア貯水池(Mare aux Vacoas Reservoir)です。1900年代初頭にイギリス植民地政府によって建設され、現在も首都ポートルイスをはじめとする主要都市への上水供給を担っています。貯水容量は約2,600万立方メートル、水面面積は約2.8平方キロメートルで、モーリシャス最大の貯水池です。規模としては琵琶湖の約1/240の広さ、貯水量ではおよそ1/1,000ではありますが、国内ではまさに「命の湖」と呼ぶにふさわしい存在です。限られた水資源の中で、農業・都市・産業のすべてを支えるこの貯水池は、島全体の水循環を維持するうえで極めて重要な役割を果たしています。

1900年代初頭に英国植民地政府が建設し、現在も首都圏の主要水源として機能している。

植林と自然林が混在し、降雨を集めて島の水循環を保っている。

水利制度の発展と労働力の確保

イギリス統治下のモーリシャスでは、貯水池や水路などの水利インフラ整備と並行して、水の管理制度の近代化も進められました。19世紀後半には、農園主を中心にした灌漑組合(Irrigation Boards)が設立され、取水・配水・維持管理を共同で行う仕組みが整えられました。こうした制度は、ヨーロッパの土地所有制度をもとにした「外来制度の移植型」であり、住民による共同体的水管理とは異なるものでした。

当時、サトウキビ産業の拡大に伴って深刻な労働力不足が生じており、水利施設の建設や維持には大量の人手が必要でした。1835年に奴隷制が廃止されると、労働力の確保は急務となり、イギリスはインド亜大陸からの契約労働者(indentured labourers)を大量に導入します。1840年代以降、インドからの移民は年々増加し、19世紀末までに45万人以上がモーリシャスに渡航しました。彼らはサトウキビ畑の整備だけでなく、灌漑用の水路掘削やダムの建設、排水施設の維持管理などにも従事しました。これらの労働によって、島全体の水利システムが急速に拡充されていきました。

一方で、こうした水利事業は社会構造の階層化を固定化させる側面もありました。白人の大農園主(プランター)が水と土地を支配し、クレオール系労働者やインド系移民が水利の現場を担う構図が形成され、これが後の多民族社会の経済的・社会的基盤となりました。今日のモーリシャス社会の特徴である多民族共存の原点は、実はこの植民地期の「水と労働の関係」にあったといえます。水を管理する仕組みが社会階層と密接に結びつき、やがてそれが国家形成の一部となっていったのです。

独立後の課題と気候変動の影響

モーリシャスは1968年の独立以降、長らく砂糖産業を経済の中心に据えてきましたが、近年は観光、金融、ITなどへの多角化を進めてきました。しかし、経済の変化にかかわらず水資源の重要性は今も変わりません。観光業や都市化の進展によって水需要は年々増加し、農業用水との競合が深刻化しています。

さらに、近年の気候変動が島嶼国家モーリシャスの水環境に大きな影響を及ぼしています。降雨パターンは不安定化し、乾季には干ばつ、雨季には集中豪雨が頻発するようになりました。近年の研究(Boojhawon & Surroop, 2020)によると、モーリシャスの淡水脆弱性指数(FVI)は約0.38とされ、2030年までに一人当たりの利用可能水量が1,000㎥を下回る「水不足国」へ移行する可能性が指摘されています。また、海面上昇や沿岸侵食が進行しており、地下水の塩水化(塩害)も新たな懸念となっています。

こうした変化の中で注目されているのが、マングローブ林の保全と再生です。モーリシャスの沿岸部、特に東海岸や北部のラグーン地帯には、かつて広大なマングローブ林が広がっていました。マングローブは海岸の侵食を防ぐ天然の防波堤として機能し、同時に海水の浄化や魚介類の生育場として重要な役割を果たしています。しかし、開発や埋め立てにより、20世紀半ば以降にその多くが失われました。政府とNGOは近年、Blue Bay、Riviere Noire、Poudre d’Or等の各地域でマングローブの再植林プロジェクトを進めています。これらの活動は、単なる自然保護ではなく水循環と生態系サービスの再生を目的とした「沿岸水資源管理」の一環として位置づけられています。

モーリシャスのような小島嶼国では、森林と水系、沿岸生態系が密接に結びついており、そのどれか一つを失うと全体の均衡が崩れてしまいます。中央高原の貯水池が島の「水の貯蔵庫」であるのに対し、マングローブ林は「海への緩衝帯」として、淡水と海水のバランスを守る重要な役割を担っているのです。

今後の課題は、こうした自然の防御システムを人為的インフラと統合し、持続可能な水資源管理(Integrated Water Resources Management)として再設計することです。モーリシャスの水の歴史が示すように、この小さな島における「水」は単なる資源ではなく、社会・経済・環境をつなぐ基盤そのものといえます。

海岸沿いの浅瀬にマングローブの苗木育成エリアが設けられている。

海面上昇や沿岸侵食に対応するため、地元住民やNGOが共同で植栽活動を行っている。

島の水と海をつなぐ「緩衝帯」として重要な生態系。

背後に見えるル・モーン山(Le Morne Brabant)は、奴隷逃亡者の記憶を伝える世界遺産であると同時に、現在ではマングローブ再生と沿岸保全の象徴的な風景となっている。

植栽区画や保全ルールが示され、地域住民と観光客に対し、生態系保護の重要性を伝えている。

現地プロジェクトの主体的な取り組みを象徴しているものである。

スコットランドとの比較的視点「帝国の水」

モーリシャスの水利用と社会形成の歴史をたどると、そこには「水」が経済と労働、そして植民地社会の構造を形づくってきたことが浮かび上がります。灌漑施設と貯水池がサトウキビを育て、その砂糖がヨーロッパへと輸出される、この一連の循環の背後には、帝国経済を支えた「水のネットワーク」がありました。

この視点は、はるか離れた北の地、スコットランドにも通じます。筆者が昨年から訪れたグラスゴーやその都市圏の外港町グリーノックなど沿岸周辺都市部では、19世紀に数多くの砂糖精製所が立ち並び、カリブ海やインド洋から運ばれた原料糖が川港クライド川沿いで加工されていました。モーリシャスのプランテーションで灌漑されたサトウキビが、蒸気船によってクライド川へと運ばれ、そこで再び「水」を媒介として精製されていったのです。クライド川の淡水と港湾の水運、そして蒸気機関に使われる水蒸気。それらはすべて、砂糖産業の循環を支える動脈でした。

一方、モーリシャスでは、黒檀の伐採やサトウキビの栽培によって森林と水系が変化し、やがて人工的な灌漑システムが形成されました。スコットランドでは、クライド川やドン川などが工業用水と運輸の両面で利用され、紡績・製糖・造船などの産業を支えました。両地域の「水利用のかたち」は異なりますが、どちらも帝国経済の流れの中で水が資源から制度へ、制度から社会構造へと転化していったという点で共通しています。

このように見ていくと、モーリシャスとスコットランドは「周縁と中心」という関係にとどまらず、むしろ同じ帝国の水循環の両端を成していたといえます。南の島では灌漑用水が砂糖を育て、北の工業都市では河川の水がその砂糖を精製し、海上の水運がその二つを結んでいました。まさに、「帝国の水」が両地域をつないでいたのです。

現在、スコットランドでは産業遺産の保存と再生エネルギーへの転換が進められており、かつての水車や港湾施設が観光・文化資源として再利用されています。同様に、モーリシャスでもエボニーフォレストやマングローブ林の保全が進められ、自然と人間の共生を目指す新たな水環境づくりが始まっています。異なる歴史をもつ二つの地域が、今、持続可能な水のあり方を模索しているという点で、再び「水」を通じて共鳴していると感じます。

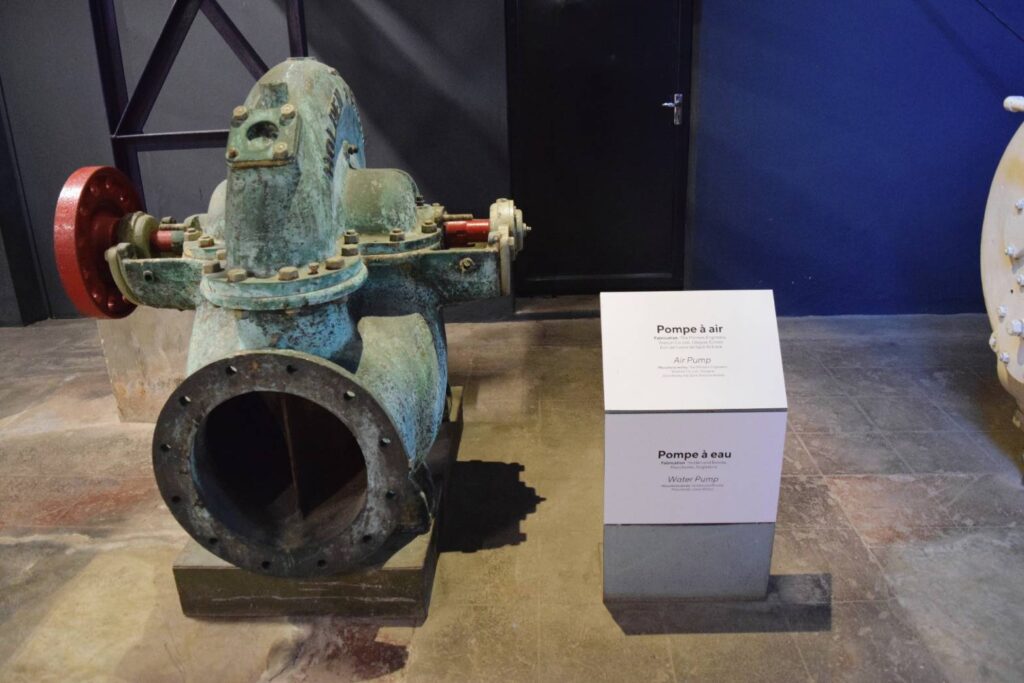

「ラヴァンチュール・ドゥ・シュークル(L’Aventure du Sucre)」。

サトウキビから砂糖が生まれる工程を展示し、モーリシャス経済と社会、

そして植民地史における砂糖産業の役割を伝えている。

蒸気機関や製糖設備が当時のまま保存され、砂糖がもたらした文化と環境の両面を学べる。

植民地期のモーリシャスでは、製糖工場や灌漑施設にヨーロッパ製の機械が導入され、

その多くがイギリス本国やスコットランドの工業都市から輸入された。

展示されているこのポンプは、モーリシャスの砂糖産業が

スコットランドの機械技術と深く結びついていたことを物語っている。

特に大半を占めるヨーロッパ向けでは、

フランスやイギリス、スコットランドの港湾都市(特にグリーノックやロンドン)との交易があった。

モーリシャスが帝国経済の中で重要な位置を占めていたことを視覚的に伝えている。

かつては広大なサトウキビ農園を管理する拠点であり、製糖とラム酒生産を行っていた。

現在はレストランや展示施設として公開され、植民地期の農園建築を保存しつつ、

モーリシャスの文化遺産と観光資源として再生されている。

建物周辺にはサトウキビ畑やトロピカルガーデンが広がり、かつてのプランテーション景観を今に伝える。

ラム酒蒸留施設。かつての製糖工程を継承する形で、現在もサトウキビからラム酒が製造されている。

観光客に人気の見学スポットであり、製造工程の公開や試飲体験を通じて、

モーリシャスの砂糖文化と生活に根ざした「甘い遺産(sweet heritage)」を伝えている。

結びにかえて

モーリシャスの歴史は、無人島から始まった外来制度導入型の水利用の物語でした。黒檀の伐採、サトウキビの栽培、貯水池の建設、そしてマングローブの再生、そのすべてに「水」が関わってきました。スコットランドの産業史と重ねてみると、異なる地域の水の営みが、ひとつの帝国的経済圏のなかでつながり、相互に作用していたことが見えてきます。モーリシャスとスコットランド、熱帯の島と北の工業都市、遠く離れた二つの地域が「水」という共通の視点で交わるとき、私たちは資源の歴史を超えて、人間と自然の関係そのものを再発見することができるのではないでしょうか。

※スコットランドについては、本ウェブサイト内に拙稿を掲載しております。よろしければご覧ください。

「スコットランド紀行文 産業革命期に理想郷を志したロバート・オーウェンの軌跡を見学して」

「スコットランド紀行文 2025 ―グランピアン地方の産業発展と河川の役割」

【参考資料】

Boojhawon, A. & Surroop, D. (2020). Impact of climate change on vulnerability of freshwater resources: a case study of Mauritius. Environment, Development and Sustainability, 22(11), 10865–10884.

Proag, V. (2006). Water resources management in Mauritius. European Water, 15/16, 45–57.

Boodia-Canoo, N.S. (2022). Slavery, Indenture and the Law: Assembling a Nation in Colonial Mauritius. Routledge.

Schnepel, B. (2023). Small Island, Large Ocean: Mauritius and the Indian Ocean World. Taylor & Francis.

Lim Tung, O.J. (2023). Smart City Regulation and Environmental Sustainability in the Context of Land Use Planning in Mauritius: A Critical Review. PER / PELJ, 26.

Walvin, J. (2017). Zucker: Eine Geschichte über Macht und Versuchung. Vandenhoeck & Ruprecht.