平山 奈央子(滋賀県立大学)

2025年10月末、プライベート小旅行で琵琶湖疏水クルーズに行ってきました。琵琶湖疏水は琵琶湖の水を京都に送るための人工的な水路で、「第1疏水」「第2疏水」「疏水分線」などの運河で構成されています。クルーズでは第1疏水を、水の流れと同じく琵琶湖から京都へ向かって(滋賀県大津市・三井寺から京都府京都市・蹴上の乗下船場まで)船で下りました。第1疏水は1890年に、第2疏水(全てトンネル)は1912年に開通し、約8kmの距離を琵琶湖と蹴上船溜の水位差約4mを下るため大変緩やかな勾配で流れています。疏水の水は生活用水や発電用水、灌漑用水などとして、現在も利用されています。

※琵琶湖疏水の詳細については、「日本遺産 琵琶湖疏水(琵琶湖疏水沿線魅力創造研究会)」、「びわ湖疏水船公式サイト」などもあわせてご覧ください。

琵琶湖の水の視点で、疏水下り体験を簡単にお伝えします。

写真1は三井寺乗下船場の周辺で、写真右奥が琵琶湖になります。二手に分かれている水路のうち手前(写真右側)が大津閘門で、ここで琵琶湖と疏水の水位調整をして船が行き来します。写真撮影時は手前の門が空いている状態で、仕組みはパナマ運河等と全く同じです。

(この写真を含め、本記事内の写真はすべて2025年10月に筆者が撮影したものである)

写真2は出発直後の景色で、最も長い第1トンネルに入ろうとするところです。トンネルの中に白い点が見えると思いますが、これが2,400m先のトンネルの出口です。水深は約1mほどだったと思います。

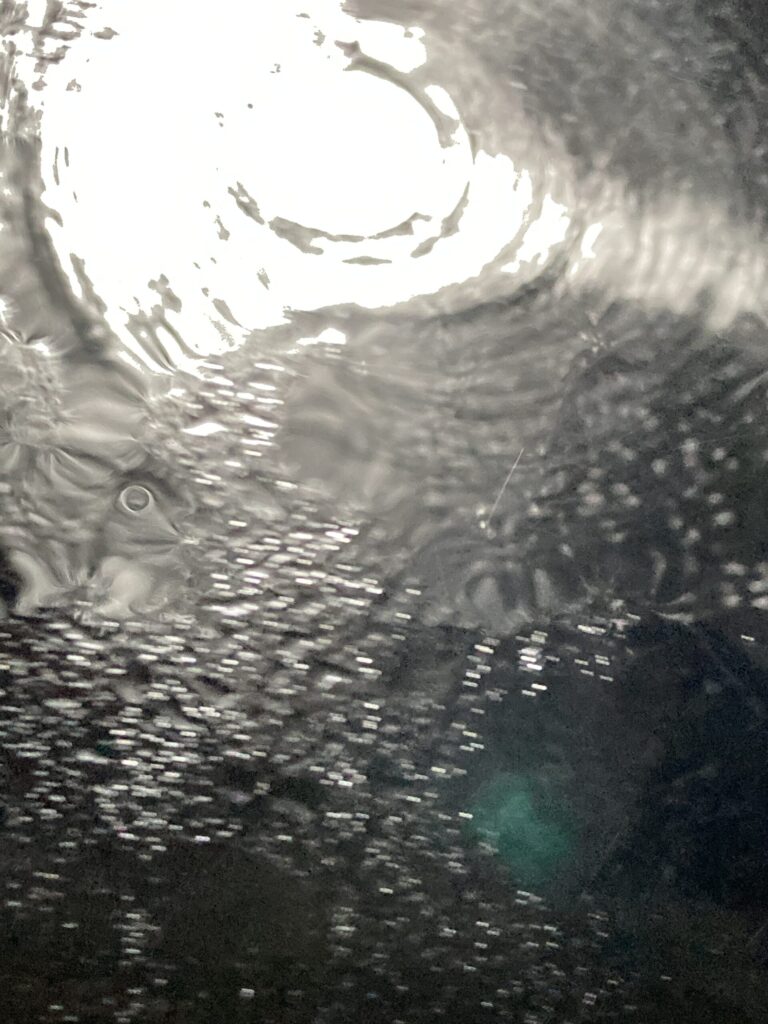

少しわかりにくいのですが、写真3はトンネル内から竪坑を見上げたものです。通常のトンネルは入口と出口の2箇所から掘り進めますが、琵琶湖疏水は第1トンネルに2つの竪坑があり、地上から垂直に穴を掘り、穴の両側から掘り進めました。そのため、スピーディーに工事を進めることができ、第1疏水は5年の工期で完成しました。

写真4は第1トンネルの出口直前、写真5は大津市と京都市の境界周辺です。この日は小雨が降っていたのですが、そのおかげでトンネルの中も外も(霧などがなく)空気が澄んでいました。

写真6はインクラインへの乗り換え場所で、写真7はその先のインクラインの2本のレールです。インクラインとは、水路で通せなかった約600mの区間(高低差約36m)を船・積み荷ごとレールに載せて、上下2台をケーブルカーと同じ原理で運ぶ傾斜鉄道です。

右に見える灰色の台車に船・積み荷を載せて、坂を上下する。

-1024x768.jpg)

線路の前方がインクラインの終点である南禅寺の船溜となる。

疏水そのものに対する感想ではないのですが、この疏水工事の一大事業を任された田邉朔郎氏は大学卒業後すぐの若手であったことに驚きました。23歳で工事責任者になり、また、工事責任者であったにも関わらず工事期間中に米国視察に行きました。さらに、完成直前であったにも関わらず視察結果を取り入れ、水車から水力発電施設に計画が変更されました。海外で見てきたものをすぐに取り入れることができる学びの深さや技術力、府知事に工事計画の変更を申し出る勇気、府知事や周囲からの信頼の厚さなどをうかがい知ることができました。

※疏水事業の歴史や建設計画等について、琵琶湖疏水記念館の展示が充実しています。

ご存知の方も多いと思いますが、琵琶湖疏水は2020年に日本遺産に認定されたほか、第1疏水を構成する3つのトンネルや蹴上インクラインなどが今年(2025年)に国宝に指定されました。そのため、大変人気のクルーズで都合が合わずになかなか予約を取りにくかったのですが、今回やっと行くことができました。ご関心おありの方はぜひ一度体験ください。