ニューズレター90号が発行されました

ニューズレター90号を11月15日に発行しました。

水と人と町の今昔(2)―鴨の流れと起終点の橋・三条大橋―

若井 郁次郎(モスクワ州国立大学 講師) 地名の奥深い由緒京都の地名は、何丁目何番地といった数列的な表示よりも、事跡や治績、歴史的事件などに深く由来するものが多く、その判読や解読が困難なうえ、理解するのも大変です。ここで […]

「鮎狩り」という楽しみ

同志社大学経済学部 原田禎夫 日本人の「魚離れ」が止まらない、と言われています。水産白書によると2021年度の食用魚介類の1人1年当たりの消費量は、23.2kgであり、もっとも多かった2001年の40.2kgから半分近く […]

学会誌「水資源・環境研究」36巻1号公開のお知らせ

このたび、学会誌「水資源・環境研究」36巻1号を公開しました。これまで同様、J-STAGEに掲載しております。 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jwei/36/0/_content […]

非会員学生(元学生)による卒業論文・修士論文の内容の投稿に関する取り扱い

編集委員会では、学生の水資源・環境研究の促進と情報公開のため、学会誌「水資源・環境研究」内「水環境フォーラム」への卒業論文・修士論文の内容の投稿を広く募っています。詳細は下記PDFファイルをご覧ください。

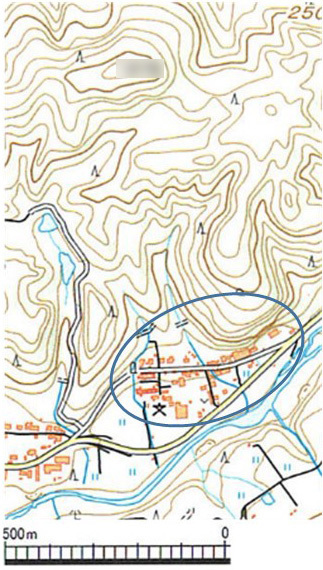

水と人と町の今昔(1)――天神川の都市河谷と御土居の築造――

若井 郁次郎(モスクワ州国立大学 講師) 京都の微地形を見つめ直す 京都は、山並みの総称で呼ばれている、東山、北山、西山の三つの連山が逆U字状に取り巻く、盆地です。山並みの区切りは、そびえ立つ二つの主峰、北東の比叡山と […]

2023年度 水資源・環境学会賞 受賞者

2023年度の水資源・環境学会賞は次に決まりました。 鈴木康久・肉戸裕行 著『京都の山と川―「山紫水明」が伝える千年の都―』 中央公論新社(中公新書2711)、2022年 中央公論新社ホームページに掲載された受賞情報 水 […]

淀川三川合流地域と背割堤―さくらであい館を訪れて―

小幡 範雄(立命館大学名誉教授) 淀川三川合流域 さくらであい館 自宅から10分ほどで淀川三川合流地点まで行くことができます。今回のブログではこのあたりについて紹介したいと思います。 さくらであい館は淀川三川合流域の地 […]

ニューズレター89号が発行されました

ニューズレター89号が発行されました。

身近な水を利用する

仁連孝昭(成安造形大学客員教授・滋賀県立大学名誉教授) 水は生命にとって欠かすことのできないもののひとつですが、水は溜めて利用するものではなく、流れの中で利用するものであると私は考えています。 そのような訳で、私は自然 […]